Autor: halimyoussef

Meine Biografie mit deutschen Untertitel

Agiri Soran

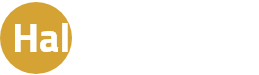

Halim Youssef in Hamburg -12.09.2021- Buchmesse, Vortrag über kurdische Literatur und Signierstunde

Am 12. September veranstaltet der Ava-Verlag eine Buchmesse in Hamburg. Die Ausstellung umfasst einen Vortrag des kurdischen Schriftstellers Halim Youssef über die Rolle der Übersetzung bei der weltweiten Einführung des kurdischen Romans und die Probleme, die den Übersetzungsprozess aus einer bis vor kurzem verbotenen Sprache in weit verbreitete internationale Sprachen begleiten.

Es folgt eine Zeremonie für den Autor, um sein kürzlich von AVA Verlag auf Kurdisch veröffentlichtes Buch zu signieren.

Die Adresse:

Valentinskamp 34A

Hamburg 20355

Livestream: Gespräch »Literatur im Exil, Widerstand zu Hause« mit Yildiz Çakar, Hesen Ildiz, Fatma Savci, Karosh Taha und Halim Youssef

Berlin: Samstag, 24. Juli 2021, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr

Moderation: Bilal Ata Aktaş

Die moderne kurdische Literatur wurde gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Exil geboren. Der Kurdischen Sprache selbst fehlte jegliche institutionelle Bildung; aufgrund der verhinderten und sogar verbotenen Weiterentwicklung, Verwendung und Verbreitung der Sprache wurden viele Kämpfe geführt. Insbesondere durch die Arbeit einer Gruppe von politisch unterlegenen, aber widerständigen Einzelpersonen in der Diaspora, hat die kurdische Sprache ihre uneinheitliche, aber immer beständige Identität aufrechterhalten. Die Sprache, die in der Diaspora als Literatursprache produktiver und „bequemer“ genutzt wird und wurde, wird zu Hause in Kurdistan weiterhin marginalisiert. Daher bleibt der Schatten des Widerstands als Begriff über der kurdischen Literatur, die versucht, die eigene Gesellschaft aus einer dekolonialen Perspektive zu betrachten.

Im Rahmen von »bê welat – the unexpected storytellers« kommen Yildiz Çakar, Hesen Ildiz, Fatma Savci, Karosh Taha, Helim Yûsiv – allesamt Autor_innen unterschiedlicher Generationen und Herkunft – zusammen, lesen Passagen aus ihren Werken und tauschen sich über das heilende, transformative, aber auch das unheimliche Gesicht der Literatur aus.

Literatur im Exil, Widerstand zu Hause – Berlin 24.07.2021

Livestream: Gespräch »Li sirgûnê wêje, li malê berxwedan / Literatur im Exil, Widerstand zu Hause« mit Yildiz Çakar, Hesen Ildiz, Fatma Savci, Karosh Taha und Helim Yûsiv

Samstag, 24. Juli 2021, 17:00 Uhr – 19:00 Uhr

neue Gesellschaft

für bildende Kunst

Moderation: Bilal Ata Aktaş

Die moderne kurdische Literatur wurde gegen Ende des 20. Jahrhunderts im Exil geboren. Der Kurdischen Sprache selbst fehlte jegliche institutionelle Bildung; aufgrund der verhinderten und sogar verbotenen Weiterentwicklung, Verwendung und Verbreitung der Sprache wurden viele Kämpfe geführt. Insbesondere durch die Arbeit einer Gruppe von politisch unterlegenen, aber widerständigen Einzelpersonen in der Diaspora, hat die kurdische Sprache ihre uneinheitliche, aber immer beständige Identität aufrechterhalten. Die Sprache, die in der Diaspora als Literatursprache produktiver und „bequemer“ genutzt wird und wurde, wird zu Hause in Kurdistan weiterhin marginalisiert. Daher bleibt der Schatten des Widerstands als Begriff über der kurdischen Literatur, die versucht, die eigene Gesellschaft aus einer dekolonialen Perspektive zu betrachten.

Im Rahmen von »bê welat – the unexpected storytellers« kommen Yildiz Çakar, Hesen Ildiz, Fatma Savci, Karosh Taha, Helim Yûsiv – allesamt Autor_innen unterschiedlicher Generationen und Herkunft – zusammen, lesen Passagen aus ihren Werken und tauschen sich über das heilende, transformative, aber auch das unheimliche Gesicht der Literatur aus.

Ehrung von Halim Youssef in Qamischli – Syrien 18.06.2021

Ehrung von Halim Youssef in Qamischli – Syrien

18.06.2021

In der nordsyrischen Stadt Qamischli fand die siebte Konferenz der Union der westkurdischen Intellektuellen HRRK statt, bei der der kurdische Schriftsteller Halim Youssef geehrt wurde.

Erhielt den Schild der Ehrung in seinem Namen, Mizgin Kamo.

Die 20 meistverkauften kurdischen Bücher im Jahr 2020: 2 Romane von Halim Youssef

(Video)

Unter den 20 meistverkauften kurdischen Büchern in Nordkurdistan und der Türkei im Jahr 2020 sind nach den veröffentlichten Informationen sowohl Halim Youssefs Romane „Kobane fliegt mit gebrochenen Flügeln“ als auch der Roman “ Die 99 zerstreuten Perlen“.

In diesem Video findet man alle 20 Bücher:

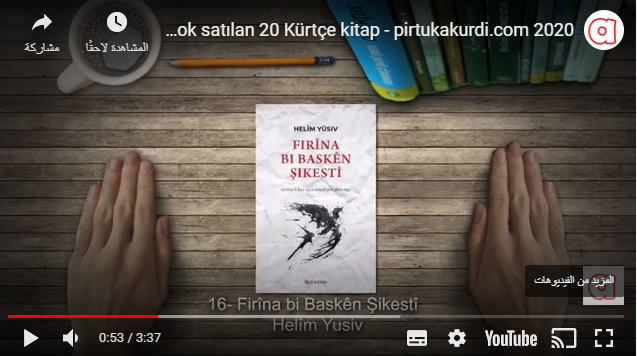

Lesung und Podiumsdiskussion mit Halim Youssef

Die Kurden in Syrien, eine Minderheit gefangen in brutalen Bürgerkrieg

Bonner Buchmesse Migration – Fr., 20.11.2015 um 18:30 Uhr

Durch seinen in der syrischen Literatur völlig neuen Still hat er sich schon früh einen Namen gemacht. Auch in der kurdischen Literatur gilt er als eine feste Größe. Seine surrealistischen Geschichten liefern nicht nur eine beißende Kritik an den Verhältnissen in Syrien, sondern auch eine scharfzügige Auseinandersetzung mit seiner eigenen kurdischen Gesellschaft. Von der Literaturkritik hochgelobt, war er gleichzeitig der Verdammung durch religiöse Fanatiker ausgesetzt.

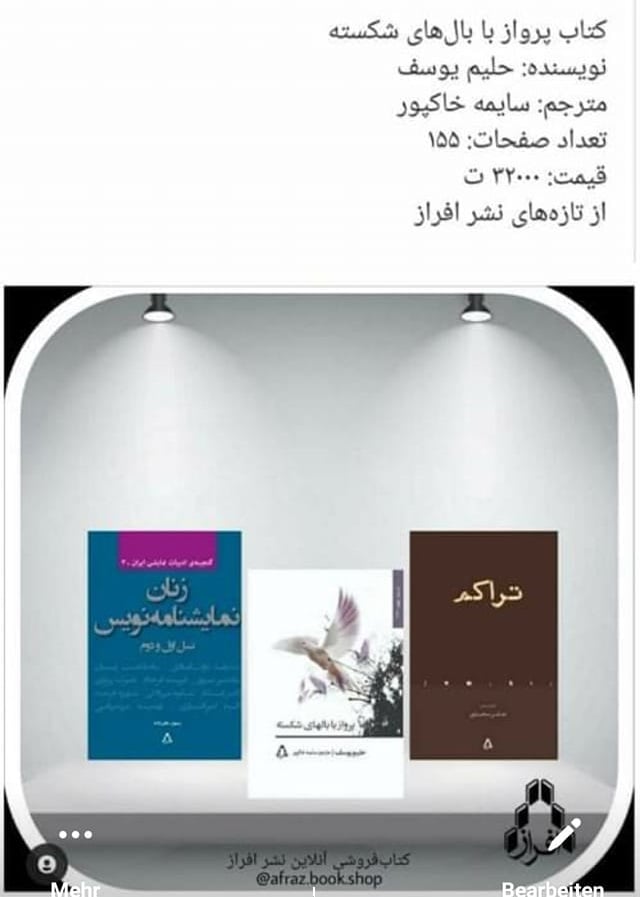

Iran: „Kobane fliegt mit gebrochenen Flügeln“ ist eines der drei meistverkauften Bücher

10.12.2020

Iran – Afraz Publications: Der Roman „Kobane fliegt mit gebrochenen Flügeln“ ist eines der drei meistverkauften Bücher.

Afraz Publishing gab auf seiner Instagram-Seite bekannt, dass die persische Übersetzung von Halim Youssefs Roman „Kobane fliegt mit gebrochenen Flügeln“ in die Liste der drei Bestseller aufgenommen wurde.

Der Roman wurde aus dem kurdischen ins persische von Sayime khakpour übersetzt.

Halim Youssef als Bestsellerautor in Nordkurdistan (Türkei) im Jahr 2020

Neue Statistiken, am 01.06.2021 (Video)

Buyerpress – Khamischli (Syrien): Buyerpress veröffentlichte einen Bericht über die meistgelesenen kurdischen Schriftsteller in Nordkurdistan und der Türkei, basierend auf den auf Twitter veröffentlichten Statistiken des Direktors der größten kurdischen Buchhandlung Bawer Bershev. Die Bücher von Mehmed Uzun, Bachtyar Ali und Halim Yuossef stehen an der Spitze des kurdischen Buchverkaufs.

Muhammad Uzun aus Nordkurdistan – Türkei,

Bakhtiar Ali aus Südkurdistan – Irak

Halim Youssef aus Westkurdistan – Syrien.

Das Video ist auf Arabisch

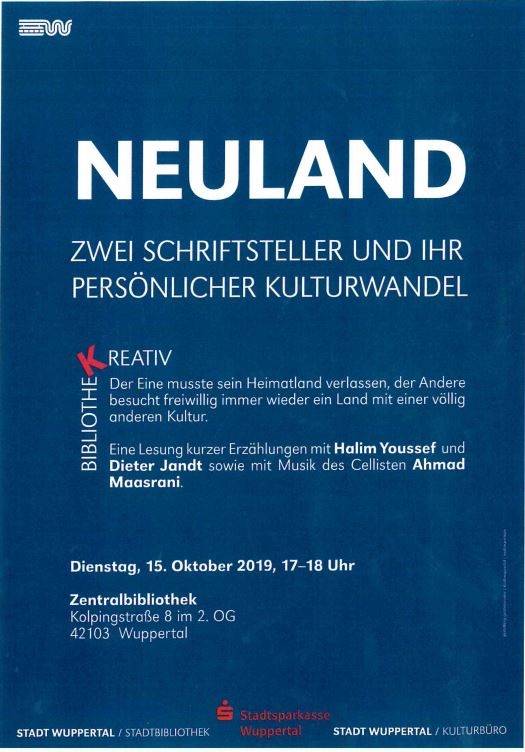

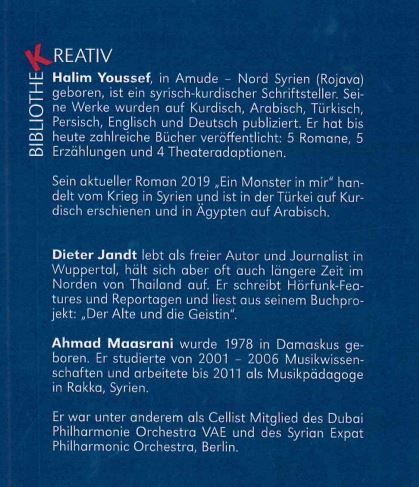

Neuland: Zwei Schriftsteller und ihr persönlicher Kulturwandel- Halim Youssef mit Dieter Jandt

Zentralbibliothek Wuppertal – Di., 15. Oktober 2019, um 17:00 Uhr

Der eine musste sein Heimatland verlassen, der andere besucht immer wieder freiwillig ein Land mit einer völlig anderen Kultur.

Eine Lesung kurzer Erzählungen mit Halim Youssef und Dieter Jandt soweit mit Musik des Cellisten Ahmad Maasrani.

„Der Ausländer Pascha kann Englisch“

Eine Kurzgeschichte von Halim Youssef

Als er nach Europa kam, kannte er vom ganzen englischen Wortschatz nur fünf Redewendungen: Please, Thankyou, Howmuch, Sorry und Goodbye. Er hatte vor, diese Worte zu benutzen, um nicht wie ein passiver Ausländer oder gar ein armer Asylbewerber zu wirken. Stattdessen wollte er sich wie ein richtiger Tourist verhalten, denn alle Touristen in seinem Herkunftsland sprachen nur Englisch. Deshalb hatte er immer gedacht, dass alle Europäer ganz sicher Englisch sprechen konnten.

Mein Pech war, dass er, als er nach Deutschland kam, beschlossen hatte, zu mir zu kommen. Sein Asylantrag war abgelehnt worden und er musste in einem Flüchtlingsheim wohnen. Bei jeder Gelegenheit suchte er mich auf und sagte: „Du bist der einzige Verwandte, den ich in ganz Deutschland habe.“ Sein Beweis für unsere Verwandtschaft war, dass seine Tante und meine Tante im Heimatland Nachbarinnen waren.

Jedes Mal, wenn ich meine Mutter anrief, sagte sie: „Bitte mein Sohn, du lebst schon lange in Deutschland und musst auf deinen Verwandten aufpassen.“ Eigentlich wollte ich die Wünsche meiner Mutter und meiner Tante erfüllen, aber seine wunderbaren Englischkenntnisse verschlossen mir alle Türen, und ich konnte mein Ziel nicht erreichen.

Eines Tages, als ob Gott mich bestrafen wollte, war ich mit ihm in der Stadt. Plötzlich sah er die arabische Zeitung „Al Hayat“ und wollte diese kaufen. Er rannte wie ein Blitz zum Kiosk, griff sich die Zeitung und fragte auf Englisch: „Howmuch?“ Ich wollte immer alles, was er sagte, ins Deutsche übersetzen, aber er lehnte dies ab. Dafür gab es zwei Gründe: Erstens sollte jeder denken, dass er ein Tourist sei, so dass niemand ihn erniedrigen konnte, weil er ihn für einen Asylbewerber hielt. Zweitens wollte er, um dies zu erreichen, unbedingt seine fünf englischen Wörter in der Stadt benutzen. Die Kioskbesitzerin antwortete auf Deutsch, aber er verstand nicht, wie viel er für die Zeitung bezahlen sollte. Er nahm einfach viel Kleingeld in die Hand, wollte damit zahlen und zählte die Münzen sehr langsam. Während die Verkäuferin und ich warteten, bildete sich hinter uns eine Schlange von Leuten, die alle etwas kaufen wollten und nun auch warten mussten. Ich zählte die Personen – es waren zwölf. Einige waren nervös und murmelten unverständliche Dinge. Schließlich zahlte ich für ihn und sagte: „Es ist schon erledigt. Gehen wir.“ Er lächelte die Verkäuferin an und sagte – natürlich auf Englisch: „Thankyou!“

Wir liefen durch eine Straße in der Stadt, die voller Menschen war. Er trug die gleiche Brille, die die Touristen in seinem Herkunftsland immer getragen hatten. Er hatte die Zeitung bereits aufgeschlagen und las mit seiner dicken Brille. Da es regnete, fragte ich ihn: „Kannst du vielleicht diese Sonnenbrille absetzen?“ Aber er antwortete optimistisch: „Nein, nein, wir sind in Europa, mein Herr. Es wird bald sonnig. Du musst nur ein bisschen Geduld haben.“ Doch mit der dunklen Brille auf der Nase konnte er nicht richtig laufen. Bei jedem Schritt, den er tat, stieß er mit anderen zusammen. Jedes Mal drehte er sich um und sagte zu der betreffenden Person: „Sorry.“ Ich bemerkte recht schnell, dass er andere Personen absichtlich anrempelte, um Sorry sagen zu können. Als ich ihn informierte, dass man das Wort auch hier benutze und es nicht nur von Touristen gebraucht werde, wurde er traurig. Als ob er etwas Wichtiges verloren hatte, sagte er: „Ganz ehrlich, das wusste ich wirklich nicht.“

Dennoch blieb es dabei: Mit der Sonnenbrille auf der Nase las er weiter in der Zeitung. Ich bat ihn darum, zu Hause zu lesen, aber er hörte natürlich nicht darauf. Schließlich würde ihn dort niemand dabei sehen und daher auch niemand mitbekommen, dass er eine Fremdsprache konnte und ein Tourist sei. Wir gingen in ein Internetcafé und ich sagte zu ihm, dass der Besitzer Araber sei und er mit ihm nicht Englisch zu reden brauchte. Aber er tat so, als ob er mich nicht gehört hätte, mit seinen Gedanken war er anderswo. Nachdem er für ein paar Minuten kurdische Internetseiten gelesen hatte, sagte er wütend: „Die kurdischen Nachrichten machen meine Nerven kaputt. Lass uns bitte in ein anderes Café gehen.“ Bevor wir das Internetcafé verließen und er wieder Englisch sprach, sagte ich ihm erneut, dass der Besitzer des Internetcafés und alle Mitarbeiter Araber seien. Trotzdem sagte er beim Hinausgehen: „Goodbye.“

Unterwegs machte ich ihn höflich auf die Umstände aufmerksam: „Hör mir zu, mein Freund. Nicht alle Menschen können hier wie du Englisch sprechen. Du musst nicht Englisch reden. Ich kann gerne alles, was du sagen möchtest, für dich auf Deutsch übersetzen.“ Als ob ihm das, was ich gesagt habe, nicht gefiel, blieb er still und tat so, als hätte er nichts gehört. Als wir ein anderes Café betraten, wurde mir klar, dass er bereits vier seiner Wendungen benutzt hatte und nur noch das fünfte Wort fehlte. Ich war gespannt, wie und wo er dieses Wort Please zum Besten geben würde. Als wir im Café saßen, holte er sofort seinen Fotoapparat aus seiner Hosentasche heraus und sagte zu dem Kellner: „Please.“ Der Kellner fotografierte uns. Ich habe mich gefreut, dass sein englischer Wortschatz erschöpft war und er nun bereits alle fünf Redewendungen verwendet hatte.

So war es jedes Mal. Immer, wenn er zu mir kam, sollte ich mitgehen und so lange bleiben, bis er seinen englischen Wortschatz gebraucht hatte. Seit seiner Ankunft sind mittlerweile fünf Jahre vergangen und er kann noch immer nicht mehr als diese fünf Ausdrücke. Vor ein paar Tagen habe ich auf ihn am Hauptbahnhof gewartet. Wie immer wollte er seinen ganz eigenen englischen Wortschatz in meiner Anwesenheit benutzen. Doch bevor wir uns begrüßen konnten, hielt ihn die Polizei an und fragte ihn nach seinem Ausweis. Die Stadt, in der ich wohne, ist mehr als dreißig Kilometer von dem Ort entfernt, in dem sein Asylantenheim steht. Ohne Erlaubnis darf er diesen Ort nicht verlassen. Er erhielt eine Strafe und sollte sofort zurückfahren. Seine fünf englischen Worte konnten ihn leider nicht vor der Polizei retten. Mit lauter Stimme rief er nach mir: „Komm mein Freund, sag ihnen doch was. Sie sollen etwas verstehen. Diese deutschen Polizisten können gar kein Englisch.“ Ich lief schnell zu ihm und übersetzte für ihn.

Einerseits war ich traurig, dass der Sohn der Nachbarin meiner Tante so enttäuscht war und jedes Mal, wenn er mich besuchen wollte, ohne Erlaubnis heimlich wie ein Dieb kommen musste. Andererseits aber war ich auch froh, dass er mich nicht mehr mit seinen fünf englischen Phrasen nerven konnte.