Author: halimyoussef

تقديراً لاعترافها بالإدارة الذاتية.. حليم يوسف يهدي جناح كتالونيا في معرض فرانكفورت الدولي نتاجين

أهدى الأديب الكردي حليم يوسف اثنين من نتاجاته الأدبية باللغتين الكردية والإنكليزية إلى جناح كتالونيا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، عرفاناً وتقديراً منه لاعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

24 تشرين الأول 2021, الأحد

وزار الأديب حليم يوسف، أمس السبت، جناح كتالونيا في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الذي صادف افتتاحه في الـ20 من تشرين الأول الجاري، يوم إجراء التصويت في برلمان كتالونيا وصدور قرار الاعتراف الرسمي بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

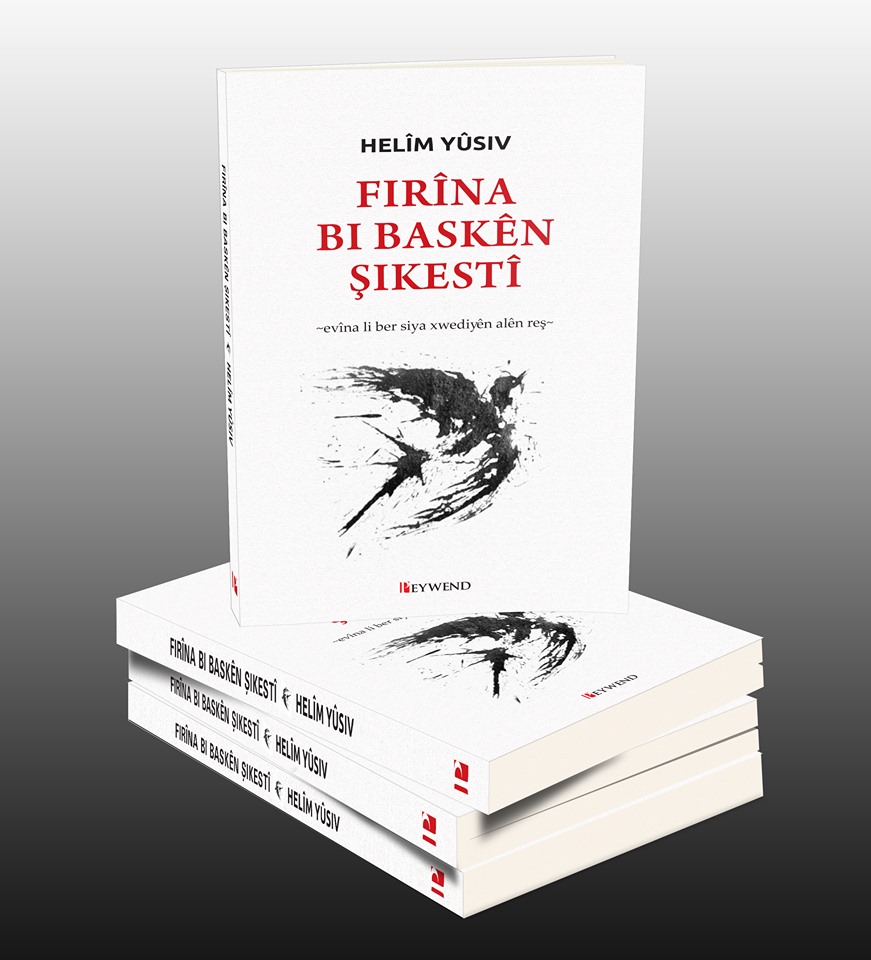

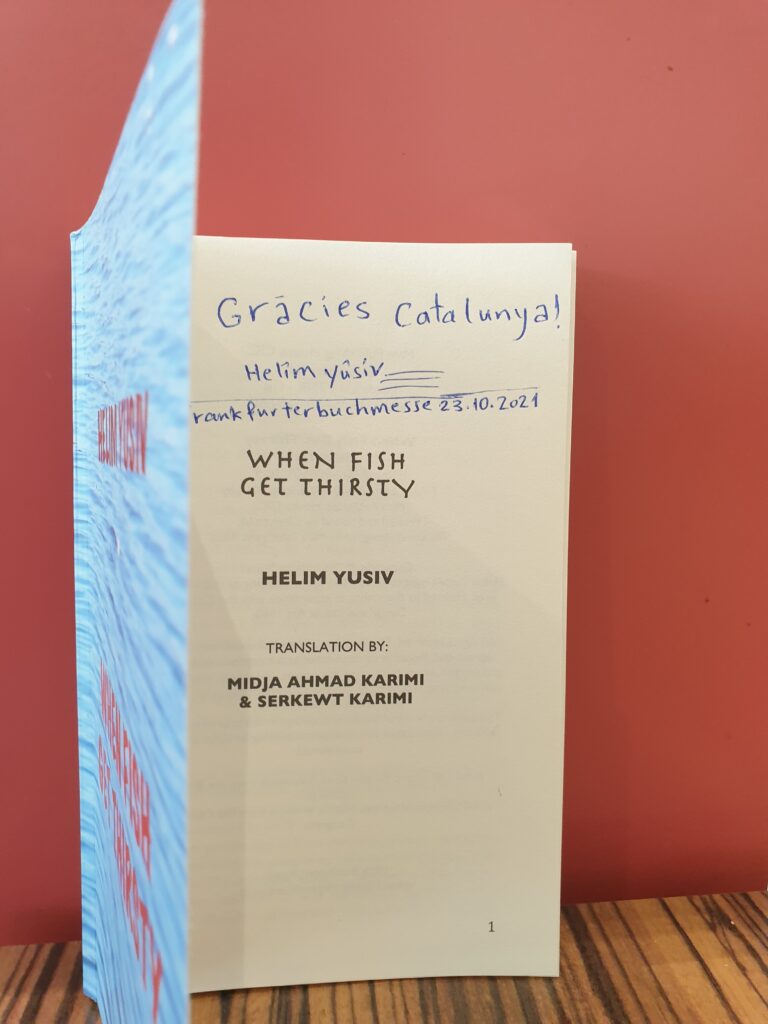

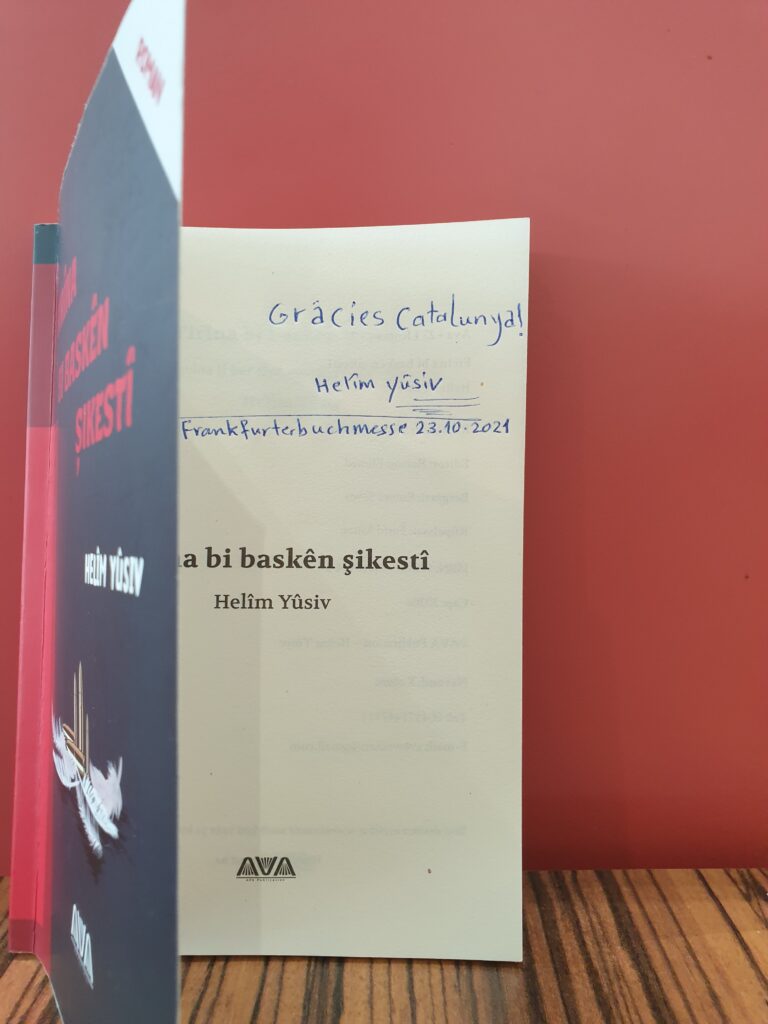

وأهدى يوسف الجناح الكتالوني روايتين تحملان توقيعه وكلمة شكر باللغة الكتالونية، وهما رواية (الطيران بأجنحة متكسرة) باللغة الكردية ورواية (حين تعطش الأسماك) باللغة الإنكليزية.

وكتب يوسف في حسابه على موقع “تويتر” أن اسماعيل ساهون، القائم على أعمال جناح كتالونيا في المعرض، شكره ووعده بإيصال هديته ورسالته إلى برلمان بلاده.

يشار إلى أن حليم يوسف أديب كردي، من مواليد عامودا عام 1967، حاصل على شهادة الحقوق من جامعة حلب، يكتب باللغتين العربية والكردية، وصدرت له العديد من النتاجات الأدبية بين قصص قصيرة وروايات، له مقالات أدبية في العديد من المواقع والجرائد الكردية، نشرت عدد من أعماله في سوريا، ومنها: موتى لا ينامون، والرجل الحامل، ونساء الطوابق العليا، كما صدرت له عدة روايات في اسطنبول ومنها (مم بلا زين – الخوف الأدرد – عندما تعطش الأسماك، اوسلندر بك).

ترجمت أغلب نتاجاته إلى العربية والكردية والتركية والفارسية والألمانية والانكليزية، وله باع طويل مع الصحافة، حيث قدم حلقات ثقافية على مدى 11 عاماً في فضائية روج تي في، ويرأس تحرير مجلة الحائط الأدبية. من قصصه التي تحولت إلى مسرحيات: جمهورية المجانين، وإعدام أنف، والحذاء والرأس.

(س ر)

ANHA

الروائي السوري حليم يوسف: وظيفة الأدب رصد التشوهات التي يعيشها المجتمع

20.10.2021

القدس العربي

حاوره: مصطفى الخليل

يفكك الروائي السوري حليم يوسف حالة العطب الاجتماعي، طويل الأمد، معتمدا على عناصر الإدهاش والصدمة، فيبرز صراعا مركبا يبدو في ظاهره عبثيا، كونه يندرج في قالب الملهاة السوداء، أما في العمق، فتتجسد المأساة التاريخية لعلاقة الإنسان مع ذاته ومحيطه الذي ينتمي له من جهة، ومع القوى القمعية من جهة أخرى.

يكتب يوسف باللغتين العربية والكردية، وهو من مواليد مدينة عامودا عام 1967 وتعد أعماله الأكثر قراءة وتداولا في الشارع الكردي، وتعتبر «سوبارتو» الصادرة عام 1999 الأكثر جدلية من بين أعماله، كونها حطمت التابوهات السياسية والاجتماعية.

في هذا الحوار يتحدث حليم يوسف عن الوظيفة الحقيقية للأدب، وعن أسباب حضور الجنس في غالبية أعماله، وعن حضور الثقافة الكردية، رغم كل المحاولات التي تسعى لطمسها..

■ أنت متهم بتشويه مجتمع عامودا في روايتك «سوبارتو» ما رأيك؟

□ عملية رصد التشوهات في مجتمع ما من قبل كاتب ما في رواية أو في مجموعة قصصية، لا يعني أن هذا الكاتب يعمد إلى تشويه المجتمع، بقدر ما يهدف إلى تسليط الضوء على هذه التشوهات والبحث عن طرق ووسائل ناجعة لمعالجتها، ومن ثم تمهيد الطريق أمام المجتمع للتخلص منها. وهذه إحدى وظائف الأدب الأساسية. سأحاول هنا التطرق إلى ثلاث فئات تقف وراء توجيه مثل هذه الاتهامات لي، أو إلى غيري من الكتاب الذين يتناولون مواضيع إشكالية، من خلال كسر التابوهات الاجتماعية والسياسية والدينية. هناك فئة تعمد إلى التفاخر الكاذب بمجتمع يرتع في الانحطاط الأخلاقي والنفاق، لمجرد انتمائهم إليه من باب حرصهم على «عدم نشر غسيلنا الوسخ على الملأ» ومن يفعل ذلك يتعرض إلى الرجم من قبلها. وهناك فئة أخرى هي جزء من هذا التشويه، ومن المشاركين في تكريسه، عندما يأتي كاتب ويكتب عنهم، أو عن ممارساتهم يجن جنونهم ويهاجمون هذا الكاتب، ويعتبرونه مارقا. هنا يكون هذا الأدب كالمرآة التي تعكس حقيقة وجوههم المشوهة، وهي حقيقة يفعلون كل شيء لإخفائها في مجتمع يصفق للمنافق ولمتعدد الوجوه، وينبذ الصادق مع نفسه ومع الآخرين. وأخيرا هناك فئة بسيطة تخلط بين الأدب بمعناه الأخلاقي والأدب الذي نتحدث عنه بمعناه الفني والتنويري. ويعتقدون أن وظيفة الأدب هي إجراء العمليات التجميلية لمجتمع هو مشوه أصلا، ولا يد للكاتب في هذه التشوهات التي تقف وراءها عوامل سياسية وتاريخية وتربوية. فوظيفة الأدب بين ما هو جمالي، فني، وما هو تنويري، كاشف. وبذلك يمكن للأدب أن يجعل العالم أقل بشاعة وأكثر قدرة على التحمل.

■ ولماذا الأديب دوماً عرضة للاتهام؟ مقابل غض المجتمعات الطرف عن هفوات رجال الدين والسياسة؟

□ الكاتب أو الأديب في مجتمعاتنا مكشوف الظهر، وحيد، محبط، منكسر، مهزوم، ما من قراء له، ليشكلوا قاعدة شعبية واسعة تخلصه من عزلته، وما من مؤسسة تحميه لدى تعرضه للأذى، وما من سند يلجأ إليه عندما تشتد المحن وتضيق به الحال. إنه مسلح بعزلته وبإرادته وبشغفه بالكتابة، وبسبر أغوار الحقيقة، كما يراها هو، لا كما يملى عليه من قبل المؤسسات السياسية والدينية، لذلك ترى القلة من الكتاب تستمر، في حين تجرف مصاعب الحياة الغالبية العظمى، منهم ويديرون ظهورهم للكتابة والقراءة، وكل ما له علاقة بالأدب والمعرفة، التي لا تخلف وراءها سوى الفقر والعوز. إذا كان الوضع كذلك بالنسبة للكتاب، فإن الأمر مختلف تماما لدى رجال الدين والسياسة، المحاطين بحماية المؤسستين الدينية والسياسية، ومن خلفهما أرضية اجتماعية واقتصادية صلبة تقيهما السقوط في فخ الانعزال، وتحمي ظهرهما من طعنات المهاجمين. رغم أن حماية رجال السياسة تستند إلى المؤسسات والأجهزة السلطوية، إلا أنها تبدو وقتية وهشة، مقارنة مع صلابة الحماية التي يتمتع بها رجال الدين، الذين يتمتعون بحصانة متعددة الأوجه، تصل أحيانا إلى تخوم المقدس.

■ (هوفو) شخصية جدلية في روايتك «سوبارتو» وهو شخص يمارس الجنس بطريقة مرضية، لماذا تنظر هذه الشخصية لنفسها على أنها بلا قيمة؟

□ (هوفو) إحدى الشخصيات المنسجمة مع نفسها، ومثله مثل الكثير من الشخصيات في «سوبارتو» كان قد اكتسب اسمه من خلال ممارساته وصفاته الشخصية، وغلب لقبه كشخص متهور، أرعن ـ هوف ـ على اسمه الحقيقي. إذ أن الواقع اللامعقول يفرز شخصيات لا معقولة، غير متوازنة، وتتصرف بطريقة لا تخطر على البال، في ما إذا قارنا الأمر مع المنطق السليم. من هنا جاء تصرفه الذي يبدو عجيبا والمتجسد في ممارسة الجنس مع قطعة حديدية، وهو تصرف يأتي غريبا في ظاهره، لكنه تصرف «مألوف» إلى حد ما ومنسجم مع عوالم سوبارتو الواقعية؛ لأن الواقع اليومي بحد ذاته بعيد عن المنطق وأقرب إلى الخيال، بمعناه اللامعقول. من هنا فإنني لا أرى هوفو شخصا مدانا، شاذا، جانيا، بقدر ما هو نتيجة طبيعية لظروف غير عادية ولد في ظلها. وتأتي تصرفاته كتحصيل حاصل لتربية عائلية غير سليمة، ولطفولة مسلوبة، ولسياق اجتماعي ونفسي وسياسي مشوه. طفل يولد في بيئة مشوهة، ويقضي طفولته في أجواء عائلة فقيرة، ومسلوبة الحقوق، ويكبر في ظل استبداد سياسي، ويتلقى تربية خاطئة، حيث الخوف متغلغل في مفاصل مجتمع ممزق، محبط، مهمش يعوم في الجهل والخرافة، كيف لمثل هذا الطفل أن يعيش مستقبلا مراهقة طبيعية، وأن يصبح شابا عاقلا ورجلا ناجحا يتصرف وفق المنطق السليم الذي يتفق عليه معظم الناس. هذا مستحيل، لذلك فإن معظم الشخصيات في روايتي هذه هم بقدر ما هم جناة، فهم ضحايا أيضا، خاصة من خلال العلاقة الإشكالية المركبة مع الحيوانات والتعامل الشاذ معها.

■ في روايتك «خوف بلا أسنان» سلطت الضوء على السلطة الحاكمة، وعلاقتها مع الكرد، وكيفية استثمار النظام الحاكم في سوريا لأساليب القمع محاولا طمس الثقافة الكردية، يا ترى ما هي المناعة الذاتية التي تمتلكها هذه الثقافة؟ ومن أين تستمدها؟

□ الثقافة الكردية ثقافة أصيلة، تمتد جذورها في أعماق هذه الأرض منذ مئات، إن لم نقل آلاف السنين، وهي ليست ثقافة طارئة أو وافدة، لذلك فإنها تستمد مناعتها من هذه الأصالة، التي يمكنها أن تهتز وقد تضعف أو تجرح، إلا أنها عصية على الزوال. ومع ذلك فهي، ونتيجة للغبن التاريخي الذي تعرض له الكرد، تعرضت إلى الكثير من التآكل والانحسار. هناك ملايين من الكرد تحولوا مع الزمن إلى ترك وعرب وفرس في تركيا وايران وسوريا. وانحسرت لغتهم وثقافتهم مع صهرهم وانحلالهم في تلك المجتمعات، التي تدار من قبل دول قومية، في حين بقي الكرد وإلى هذه اللحظة محرومين من إقامة دولتهم القومية الخاصة بهم، كما أنهم حرموا من التمتع بالحقوق القومية في هذه الدول التي تقاسمت وطنهم، عدا عن بقاء ثقافتهم شفوية وقابلة للسرقة والنهب بسهولة. هذا المنع الطويل الأمد للغة الكردية خلّف وراءه أجيالا من الكرد. الذي نجا من الصهر والانحلال لم يستطع النجاة من الأمية الثقافية، حيث لا يتقن كردي واحد من أصل ألف لغته كتابة وقراءة. وفي «خوف بلا أسنان» بحثت عن منابع الخوف الذي يمزق أرواح الملايين من البشر المحاصرين في المربع الجهنمي بأضلاعه التركية السورية العراقية الإيرانية. وتوقفت مطولا عند المحاولة الأولى لهدم جدران ذلك الخوف الأرعن، التي برزت في انتفاضة الثاني عشر من آذار/مارس عام 2004 أو ما سميت بانتفاضة قامشلو، كأول صرخة كردية عالية في تاريخ «الجمهورية العربية السورية» منذ الاستقلال وحتى الآن.

■ في روايتك «الوحش الذي في داخلي» شخصت مخاوف التماهي ما بين الضحية والجلاد، التي تفضي إلى الإصابة بـ(متلازمة ستوكهولم). إلى أي مدى يتحول المصاب بهذه المتلازمة إلى عبء وخطر على هويته القومية والثقافية؟

□ «الوحش الذي في داخلي» هو الوحش الذي كان طوال الوقت قابعا في داخل الجلاد، فيقلقه ويدفعه إلى ممارسة العنف ضد كل من يفكر أن يقول له يوما «لا». وكذلك هو الوحش الذي كان طوال نصف قرن نائما في داخل الضحية، فاستيقظ أخيرا وهو يمارس العنف المضاد، مقلدا الجلاد بطريقة أكثر شراسة. وهكذا بعد أن التحف العنف الوحشي بصمت طويل، بات عاريا، مقيتا، دمويا، يوزع الخراب والقتل والتشرد والموت على كل الجهات. وهذا ما آلت إليه التراجيديا السورية المستمرة. أذهلني حجم الوحشية التي مارسها أناس عشنا معهم طوال الوقت.

بعضهم أكلنا وشربنا معا، وكانوا يعيشون بين ظهرانينا. في رواية «الوحش الذي في داخلي» حاولت البحث عن عنوان هذه الوحشية التي أذهلتني وأرعبت العالم برمته. حتى بات قطع الرقاب وتدفق الدماء أمام الكاميرات أمرا مألوفا، وبات القتل حالة يومية. فجأة أصبح الجميع متهما وبات الكل عدو الكل وما زال النهش والسعي إلى الإبادة بين الجماعات والفئات المتناحرة مستمرا. كل جماعة تتحدث عن وحشية الجماعة المقابلة، كل يتحدث عن وحشية ولا بشرية الآخر. وإذا تبادلنا المواقع نجد أن الوحشية تتوزع في جميع الجهات، رغم الاختلاف في الجرعة، وهذا ما أرعبني. لست بصدد المساواة بين الجلاد والضحية أو جمعهما في سلة واحدة. لا، على الإطلاق. ما أود قوله بأن الجلاد نجح في هذه المعمعة الدموية في تحويل الضحية إلى شبيه له.

■ الجنس حاضر في غالبية أعمالك، وفي الغالب يتجاوز وظيفته البيولوجية ويكون مرافقا لكل التحولات التي يمر بها الإنسان، لماذا؟

□ لا أتوانى عن الكتابة عن أي شيء أو أي موضوع يلعب دورا ما في حياتنا بغض النظر عن تقييم الآخرين لهذا الموضوع. والجنس مثله مثل أي موضوع حيوي يلعب دورا مهما في حياتنا، وبالتالي في حياة الشخصيات التي أتحدث عنها في رواياتي، خاصة أنني أكتب عن مجتمع يعاني من كبت جنسي مزمن نتيجة إحاطته بطوق صارم من المحرم الديني والاجتماعي. إن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الجنس هو المحرك الخفي لتصرفات الأشخاص الغامضة، التي تبدو في ظاهرها لا منطقية، وهو من الأهمية بمكان إلى درجة أنه يلعب دورا حاسما في تحديد مصائر الكثير من الشخصيات حولنا. واستخدامي لموضوع الجنس في الرواية هو استخدام وظيفي تقتضيه الحاجة الفنية، لاستكمال بناء الشخصية أو الحدث الذي أتناوله. وأنأى بنفسي عن المغالاة في تناول موضوع الجنس أو غيره من المواضيع الداخلة في حدود التابوهات الاجتماعية أو الدينية أو السياسية، خاصة عندما لا تكون هناك ضرورة فنية تقتضي ذلك. لأن الامتحان الأساسي لديّ لدى إنجاز العمل الأدبي هو التناغم الكامل بين الشكل والمضمون وعدم التضحية بأحدهما في سبيل الآخر.

حليم يوسف في هامبورغ -12.09.2021- معرض الكتاب، حديث عن الأدب والترجمة والرواية وحفل توقيع الكتاب

تقيم دار نشر آفا معرضا للكتاب في مدينة هامبورغ الألمانية في الثاني عشر من أيلول الجاري. وسيتخلل المعرض حديث للروائي الكردي حليم يوسف عن دور الترجمة في التعريف بالرواية الكردية عالميا والاشكاليات التي ترافق عملية الترجمة من لغة كانت الى وقت قريب ممنوعة الى لغات عالمية واسعة الانتشار. ويعقب ذلك حفلا لتوقيع الكاتب لكتابه الصادر حديثا عن دار آفا.

العنوان

Valentinskamp 34A

Hamburg 20355

بدء فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب في قامشلو – اعتبارا من التاسع والعشرين من تموز وحتى الخامس من آب العام الجاري

29.07.2021

بدأت في قامشلو فعاليات المعرض السنوي الخامس للكتاب، وسط استمرار الحصار والمآسي والموت اليومي الذي يكاد يجعل من اقتناء الكتاب ترفا. تحية لكل من يحاول إشعال شمعة لدحر ظلام القرون الوسطى التي أعادونا إليها.تحية لمن يعمل على جعل قراءة الكتب متاحا.

فيديو بالكردية يتضمن كامل ندوة الأدب والمنفى في برلين

السبت 24.07.2021

الكتابة بلغة الآخر – إشكاليات الأدب و الانتماء – المنفى والجذور – الكرد شعب بلا وطن أم بلا دولة؟ ومواضيع ثقافية أخرى

شارك في الندوة:يلدز جاكار – فاطمة سافجي – كاروش طه – حسن الدز – حليم يوسف

أدار الندوة بلال آتا أكتاش

صحيفة جيان(الحياة) تحاور حليم يوسف – كردستان، السليمانية

تم نشر الحوار باللغة الكردية – السورانية في آذار 2020

أجرى الحوار رنجدر جبار

س١/ الکتابة عمل شخصي جدا عند الإنسان، کل کاتب له مبررات وأسباب لکتابته. هل یمکن أن نعلم ماذا تعني لك الکتابة و لماذا تکتب؟

الكتابة بالنسبة لي كانت كالقدر. بدأت بالكتابة باكرا، لجأت اليها دون أن أعي الأسباب التي دفعتني الى ذلك. في صغري كنت، كطفل كردي، محاصرا بأسئلة شديدة الصعوبة وأكبر من عمري بكثير. البحث عن اجابات مقنعة لها قادني الى ظل الكتابة. لا أدري كيف اكتشفت بأن الكتابة عن النيران التي كانت تأكل داخلي تخفف عني الحزن الذي كان يلف حياتنا اليومية. وتحولت الكتابة بالنسبة لي فيما بعد الى شيء أشبه ما يكون بالأوكسجين، لا أستطيع الاستمرار في الحياة دونها. ولا أعتقد أن هناك قوة على الأرض ستحول بيني وبين الكتابة سوى الموت. الكتابة هي أوكسجين حياتي، وأنا أكتب لأستمر في الحياة.

س٢/ هل علی الکاتب أن یکتب لنفسه لا لقرائه؟ وهل علی القارئ أو المتلقي أن یرتقي إلی مستوی کتابة الکاتب؟ وإلی أي حد تفکر أنت بقرائك؟ وهل تکتب لنفسك أم لهم؟

لا يوجد تعارض بين الجانبين، فأنا أكتب لقرائي بالطبع وفي نفس الوقت أكتب لنفسي أيضا. هناك تماه كبير بيني وبين قرائي، وقد وجد هذا التماهي طريقه الى هذه العلاقة دون أن يتم التخطيط لذلك. واذا كنت أكتب لنفسي فقط، فانني لما نشرت كتاباتي على شكل كتب. ولا أنكر بأن حضور القارىء يقل أثناء لحظات الكتابة، حيث أترك المجال لتدفق أحاسيسي ومشاعري استجابة لصوتي الداخلي الذي أطلق له العنان الى أقصى حد. تلعب منطقة اللاوعي المظلمة دورا كبيرا في نسج تفاصيل النص الأدبي، حيث تستيقظ جثث الذاكرة وتقفز الى منطقة الوعي المنيرة لتسرد ما هو مكمل وحيوي وضروري لاستكمال النسيج الفني للنص. من هنا يتراجع حضور القارىء ودوره في مثل هذه المواقف، ليحضر فيما بعد بقوة بعد انجاز النص. وهنا أستطيع القول بأن التفكير في القارىء ودرء الالتباس الذي قد يحصل في أماكن كثيرة من النص يزداد لدي لدى المراجعة الأولى للنص، حيث أتقمص دور القارىء لنصي الأدبي وأحاول قدر الامكان تعديل الأمور التي قد تحول دون فهم المراد أو تخلق التباسا لدى القراء. وحول سؤالك فيما على القارىء أن يرتقي الى مستوى كتابة الكاتب، فانني سأتحدث هنا عن مستويين في كتابتي. الأول هو المستوى اللغوي حيث أنني أكتب بلغة سهلة، سلسة ويفهمها الجميع. والمستوى الآخر هو المستوى الدلالي المتعلق بمضمون النص، وهنا أراهن على ذكاء القارىء وتميزه ومدى قدرته على استيعاب دلالات النص وفق مفهومه الخاص. لذلك فانني أكتب لقراء من مختلف المستويات. ومن الطبيعي أن يكون النص الأدبي متعدد الدلالات، لذلك لا يضيرني أن أسمع أو أقرأ تفاسير أو شروحات مختلفة من القراء لنفس النص الأدبي. هذا منبع قوة للنص وليس منبع ضعف أو “عدم ارتقاء” للمتلقي. أنا أحترم المتلقي وأتفهم استنتاجاته وطريقة قراءته للنص الأدبي الذي أنتجه حتى وان تعارضت مع تصوراتي.

س٣/ کثیرا ما یقال قراء الروایات اکثر من قراء القصص. ما مدی صحة هذا الرأي؟ إن کان صحیحا ما هو سبب ذلك؟ هل السبب متعلق بالمواضیع و المحتویات لکل منهما أم متعلق بالتکنیك و طریقة السرد؟

أعتقد أن صدور الرواية الى الواجهة في السنوات الأخيرة يعود الى الوضع السائد في أسواق الكتاب الغربية- الأوربية، حيث أن أغلب دور النشر الأوربية لا تطبع غير الروايات. في حين ينعدم الاقبال على الشعر تقريبا، كما أن القصة القصيرة كجنس أدبي لا يلقى رواجا كبيرا كما هو الحال لدى الرواية. وفي مجتمعاتنا الاستهلاكية تضيق دائرة قراء كل الأجناس الأدبية الى درجة مرعبة، لذلك فان التي تتحكم بتحديد هذه المسألة هي “المركزية الأوربية” التي لا تحتكم بدورها الى معايير أدبية أو فنية بقدر ما تحتكم الى حيثيات التسويق ومتطلبات البيع والشراء وجني المزيد من الأرباح. ففي أوربا لا يستغرب أحدنا عندما تتبنى كبريات دور النشر الأدبية أعمال روائية هابطة الى أبعد حد وفق المقاييس الأدبية، لكنها تحقق مبيعات هائلة في سوق الكتاب. في حين قد يستنكف أحد الناشرين عن الاستمرار في طباعة وتوزيع روايات أحد الروائيين الجيدين لنفس السبب، أي فيما اذا فشل في عملية التسويق.

س٤/ عبر تأریخ الکتابة وبمختلف مراحلها کان لفن الروایة والقصة وظائف أخری غیر السرد المحض، وسٶالي هو: ما هي الوظیفة الرئیسیة للروایة بعد سرد الأحداث؟ وإلی أي مدی یستطیع الکاتب أن ینقل الجوانب الخفیة للواقع عن طریق شخصیاته؟

هناك وظائف عدة تؤديها الرواية تتوزع بين ودوه مختلفة، احداها الوظيفة الجمالية التي تخلق المتعة لدى المتلقي والمتجسدة قبل كل شيء في التقنيات المعتمدة والتي تعتمد على ارث كبير من التطورات التكنيكية التي شهدها الفن الروائي عبر التاريخ. والوظيفة الأخرى تمتلك بعدا تنويريا يتجسد في المعاني والمضامين التي تحملها الرواية كفضاء واسع ورحب لاحتواء كم هائل من المشاعر البشرية والأفكار والشخصيات والمواضيع التي تتوزع على مساحات واسعة من التاريخ. أما عن حيثيات نقل وتغطية الجوانب الخفية للواقع فان العمل الدؤوب على الشخصيات والابحار الفلسفي والمعرفي في عوالمها يقودك الى اضاءة المناطق المعتمة والخفية من الذاكرة أو كشف المستور في وعي الشخصيات من خلال التعرف الآني على أعماق تلك الشخصيات والغوص فيما يسمى بمنطقة اللاشعور لبناء عمل أدبي يعتمد في خطوطه العامة على التعدد في الدلالة وفي الايحاء.

س٥/ الناقد الالماني (مارسیل رایخ راسنکي) یقول: “علی الروایة أن تمتعنا متعة القراءة و تمضیة الوقت”. برأیکم هل الأدب وخصوصا الروایات والقصص تقتصر وظیفتهما علی المتعة وتمضية الوقت؟

يجب التفريق بين مصطلحي المتعة وتمضية الوقت. ان ربط الأمر ببعضهما يخلق التباسا يوحي الى أن الأمرين قريبان من بعضهما الى حد التطابق. في حين أنني ألا أتصور أن أحدا ما يقرأ رواية دون أن تكون تلك الرواية ممتعة ومفيدة بنفس الوقت. يتوجب علينا عدم اهمال البعد التنويري، المعرفي الذي تحمله الرواية، حيث أن كل رواية جادة تحمل تجربة حياتية زاخرة لشخوصها. بالاضافة الى التفاصيل المتعلقة بالأمكنة وبالأحداث التاريخية الكبيرة والصغيرة وحيثياتها، كل ذلك يساهم في تعميق معرفة القارىء بأمور قد لا تتاح له معرفتها خارج اطار الفن الروائي. وأنا كقارىء نهم للرواية فقد تعرفت بدوري على نماذج بشرية وعلى شعوب وأقوام وأمكنة كثيرة ومن مختلف أصقاع العالم، ما كنت أتمكن من التعرف عليها في حياتي لولا قراءة الروايات. كما ترى فان الوظائف التي تؤديها الرواية كثيرة ومتشعبة ولا يمكن حصرها في اطار واحد.

س٦/ فی مقال للکاتب (شیرزاد حسن) یقول: “من غیر الممکن للإنسان بعد قراءة کتاب ما ألا یتغیر جزء من وجهات نظره”. ارید أن أسألکم: لماذا الکتاب مهم لحیاة الإنسان؟ ما هو سحر الکتاب للإنسان حیث یغیره الی شخص آخر؟

ان الكتب التي تغير الانسان من الداخل ليست كثيرة، الا أنه لا يمكنني حصرها أيضا في قائمة قصيرة أو طويلة. اذ أن الأمر يتعلق بالذائقة الشخصية لكل انسان وبمستوى استيعابه لما يتضمنه الكتاب المعني. ان نسيج العلاقة القائمة بين الثلاثي “الكاتب – النص الابداعي – القارىء” نسيج بالغ التعقيد، حيث يمكن للقارىء السطحي، على سبيل المثال، أن يختزل نصا ابداعيا متخما بالدلالات الى نص هش يقتصر على بعض المشاهد الجنسية. في حين يمكن لقارىء آخر أن يرفع من القيمة الفنية والابداعية للنص نفسه الى درجة العثور على دلالات خفية واضافية يكشف عن ما لم يكن يخطر على بال كاتب النص، فيزيد النص بقراءته تألقا. وفي رأيي أن اقتناء الكتب ضرورة حيوية لكل شخص سوي، طبيعي، من ناحية أن الطبيعة البشرية تقتضي ذلك. اذ أن الانسان بطبيعته تواق للمعرفة ولفهم نفسه وما يدور حوله، والكتاب هو الوسيلة لتحقيق هذا الأمر. وبالنسبة لي لا يمكن أن أتصور نفسي قادرا على الاستمرار في العيش دون كتب. الكتاب توأم الحياة.

س٧/ الی أي مدی النص الأدبي دون النقد و الدراسة یکون حيا و مٶثرا؟ ما هي أهمیة النقد للنص الأدبي؟

للنقد دور هام في تسليط الضوء على العمل الأدبي وفي اضاءته من الداخل. وهو بذلك يساهم في فتح الأبواب أمام الدخول في فضاءالنص الدلالي وتشريحه وتحليله وبالتالي فهمه. وهذا يخلق الدافع أمام القراء لاقتناء الكتاب والاطلاع على النص المنقود. وتاريخ الأدب يغص بأمثلة كثيرة تشير الى كشف الأسماء الأدبية الهامة من قبل النقاد، وانتشار أعمالها الأدبية بعد هذا الكشف وتحولت هذه الأسماء فيما بعد الى أسماء مكرسة في تاريخ الأدب. في الساحة الأدبية الكردية نفتقد الى هذه الظاهرة ولا توجد حركة نقدية ناشطة تكشف وتنتقد وتسلط الضوء على الأعمال الأدبية الصادرة. ولا يتجاوز الأمر مقال هنا وآخر هناك، وغالبا ما تكون مقالات تعريفية بهذه الأعمال الأدبية وليست نقدا لها.

س٨/ کما یقال الکتابة لها علاقة بماضي الکاتب. الکاتب من خلالها یحاول أن یکتب ماضیه، خصوصا اخفاقاته. کیف کانت بدایات الکتابة عندکم؟ لماذا اردت الکتابة؟ ما علاقة الکتابة بماضیك انت؟ تحدیدا عن ماذا تبحث من خلال الکتابة؟

بدأت الكتابة وأنا صغير. حدث ذلك بشكل عفوي ودون تخطيط. ولدت في بلدة عاموده الحدودية. قدم أبي شابا من فوق الخط(سه رخه ت)-تركيا وتزوج مع أمي من (بن خه ت) – سوريا، وبذلك انقسمت عائلتي الى قسمين يفصل بينهما خط حدودي مزروع بالألغام وبعساكر غامضين يتربصون بنا طوال الوقت على الطرف التركي. أضف الى ذلك أن اللغة الوحيدة التي كان يتحدث بها أبي وأمي الى الممات هي الكردية، في حين أصبت بالصدمة في المدرسة جراء تعلم لغة الشرطة والمعلمين فقط، في حين كنا نتعرض للعقوبة فيما اذا تحدثنا في المدرسة بلغة الأهل. كل ذلك خلق لدي المزيد من الأسئلة الغامضة التي حاصرت طفولتي. مضافا اليها الأسئلة الوجودية الصعبة المتعلقة بمعنى العالم والانسان والموت وما الى ذلك من أسئلة فلسفية تحولت في أعماقي الى نيران لا تهدأ. ابتدأت بالقراءة مبكرا بحثا عن أجوبة مقنعة لكل تلك الأسئلة ولم أفلح. لا أدري كيف اهتديت الى الكتابة يوما وكتبت مشاعري الملتهبة على الورق على شكل كلمات فأحسست براحة لا مثيل لها، وانزاحت عن قلبي هموم كادت تخنقني. جربت ذلك دون أن أعلم أن ما أكتب ينتمي الى الأدب أو غيره. وفيما بعد وجدت نفسي منحازا بالمطلق الى النثر، فبدأت بكتابة القصص القصيرة وانتقلت مع مرور الزمن الى كتابة الرواية دون التخلي النهائي عن القصة القصيرة.

س٩/ یقال ما لا یستطیع المٶرخون قوله و تدوینه، الروائیون یقولونه و یسجلونه عن طریق النصوص الأدبیة. برأیکم هل تستطیع الروایة أن تقوم بعمل مهم في حیاة الإنسان؟ خصوصا فی حیاتنا الحالية؟ ما هي الرسالة التي ترید إیصالها؟

تحتل الرواية المكانة الأولى على صعيد الأجناس الأدبية في العالم، كما أن الفسحة المتاحة للقول واسعة جدا، لذلك فان الروائي يستطيع أن يدون أكثر اللحظات أهمية في حياة الشعوب، أن يؤرخها و يلعب دورا توثيقيا للأحداث التي يعايشها، بالاضافة الى دوره الأساسي في بناء نص روائي متفرد يحمل بصماته الخاصة. واذا تطرقنا الى الخصوصية الكردية المتجسدة في الغبن اللاحق بالقضية القومية الكردية كأكثر القضايا تراجيدية عبر التاريخ وفي العالم، وما تحمله هذه القضية من مخزون روحي وانساني ووجداني وحسي، فاننا نكون أمام مهمة ترتقي الى مستوى الواجب بالنسبة لكل روائي كردي وهي تجسيد هذه المأساة الانسانية العصية على الحل ونقل الجوانب المخفية منها الى متن النصوص الروائية، لكي يتعرف العالم على خفايا هذه القضية سواء من خلال اعادة انتاج المعاش روائيا. وعلى الصعيد الشخصي السعي الى التأثير في قضايا الشأن العام وفي التغلغل الى نفوس القراء للمساهمة في تغييرهم من الداخل للوصول الى عالم أفضل. رسالتي هي معرفية، تنويرية تنتصر للحق والخير والجمال

س١٠/ عند قراءة روایاتکم هناك عودة ملحوظة الی صفحات التأریخ، ماذا تریدون أن تقولوا عن طریق السرد او عن طریق التأریخ؟ هل لدیکم أسألة حول التأریخ ام لدیکم شک؟

لا ألجأ الى التاريخ الا للتأكيد على تداخله التام مع الحاضر واعتبار الحاضر امتدادا لما مضى. ولدى الكرد نجد أن التاريخ شبيه بحلقة دائرية، دموية، مفرغة ما ان تمر سنة أو اثنتين حتى يعيد التاريخ نفسه. زأحد أهم الأسباب التي تدفعني الى تناول التاريخ في رواياتي هو أن كل ما يعانيه شخوصي في معاناتهم المزمنة مع المحيط هو نتاج لوضع تاريخي شديد الصعوبة وجد الكردي نفسه فيه دون أن يكون له يد في ذلك. قسمت أراضي بلاده بين حدود دول وممالك متناحرة على كل شيء ومتفقة على اسكات الكرد وحرمانهم من حقوقهم المشروعة. ان الآثار التي يخلفها تقسيم وطن الكرد بين أربع دول تأكل بعضها وافتقاده الى هيكل دولة تسبب القسم الأعظم من الكوارث الشخصية والاحباطات التي تواجه الكردي سواء لدى بقائه في البيت أو لدى التنقل بين حدود الدول ، من هنا يأتي اهتمامي بمسألة التاريخ وتناول بعض موضوعاته التي تفيد السياق الروائي حسب المقتضيات الفنية.

س١١/ یقال دائما “الترجمة عبارة عن إعادة کتابة نص جدید من قبل المترجم”. انت من الکتاب الذین ترجمت کثیر من روایاتك الی اللغة الکوردیة، برأیك الی أي مدی استطاع (المترجمون) أن ینقلوا جوهر نصوصکم. ما دور الترجمة حول نقل الأدبیات بین اللغات؟

يمكنني التحدث عن الترجمة على مستويين، أولهما أنني أكتب بالكردية، لغتي الأم، والى جانب الكردية أكتب بالعربية. وقد نقلت بعض أعمالي من الكردية الى العربية وبالعكس وفي كل الأحوال ولأنني صاحب النص في اللغتين فانني أنجز الترجمة وفق فسحة واسعة من الحرية، حيث أنني أتصرف بالنص المترجم وفق مقتضيات اللغة التي أترجم اليها دون تردد. المستوى الثاني هو ترجمة بعض كتبي الى اللغات الأخرى كالانكليزية والألمانية والتركية والفارسية وهي في غالبها تتم بمبادرة من مترجمين يحبون ما أكتب ويبادرون الى ترجمتها وفق اعتبارات تتعلق بأداء خدمة للأدب الكردي بتعريف قراء تلك اللغات به وأغلبهم لا يتلقون حتى حقوق الترجمة أو أي مقابل مادي، رغم ذلك يبذلون كل ما بوسعهم لانجاز الترجمة على أكمل وجه. وهؤلاء المترجمين على قلتهم يستحقون الكثير من التقدير والاحترام لقاء عملهم المبهر هذا. وفي هذا السياق ما أسعدني حقا هو قيام دار أنديشه وبالتعاون مع مترجمين كرد رائعين الى نقل أعمالي الأدبية من الكردية – الكرمانجية الى الكردية – السورانية مما فتح الباب أمام تحقيق حلمي القديم بأن يتجاوز صوتي حدود اللهجات وكذلك حدود الدول التي تفصل بين الكرد وأن تصبح كتبي في متناول كل الكرد في كل مكان. أنا ممتن لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم الى حقيقة، شكرا لهم. بقي أن أقول أن أمام الكتاب الكرد طريق طويلة وشاقة لكي تتم ترجمة أعمالهم الى اللغات العالمية، حيث أن عدم وجود دولة كردية وانعدام المؤسسات الداعمة لحركة الترجمة وافتقاد الكتاب الكردي لأي طرف أو جهة تمول الترجمة من والى اللغات الأخرى، كل ذلك يعيق الأدب الكردي من أن يتم التعريف به وأن يحتل مكانة تليق به الى جانب آداب اللغات الأخرى في العالم.

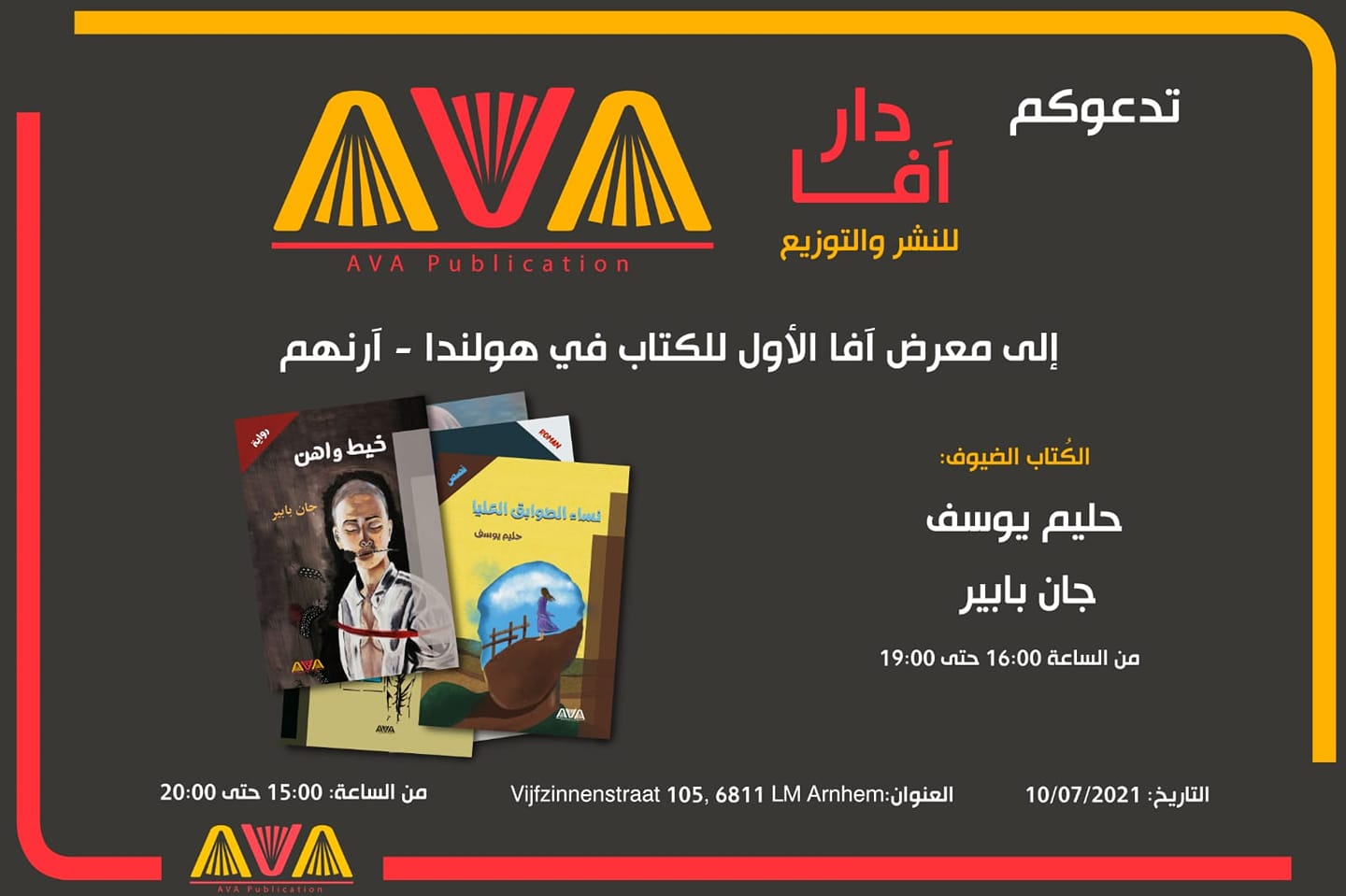

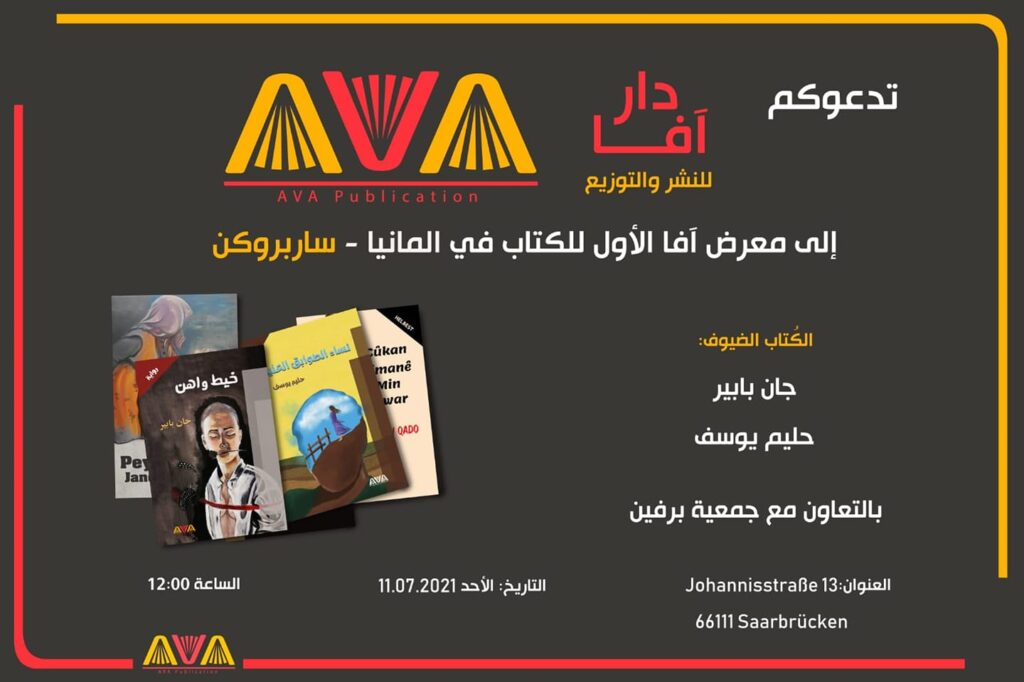

حليم يوسف يشارك في معرض متنقل للكتاب الكردي في هولندا وألمانيا. في استضافة دار نشر آفا من خلال حفلات توقيع كتبه الصادرة عن نفس الدار.

تقيم دار آفا للنشر والتوزيع أول معرض متنقل للكتاب الكردي في العديد من الدول الأوربية ابتداء من هولندا، حيث يقام المعرض في العاشر من تموز العام 2021 في مدينة آرنهم، الرابعة عصرا

ويليه معرض آخر يقام في مدينة ساربروكن الألمانية في الحادي عشر من تموز العام 2021 في الثانية عشر ظهرا

سيشارك حليم يوسف في فعاليات اليومين المتتاليين من معرض الكتاب، من خلال الحديث عن تجربته الأدبية وتوقيع كتبه التي تصدر تباعا بالكردية والعربية عن نفس الدار المنظمة لهذه الفعاليات

معركة كوباني في عيون رواية الطيران بأجنحة متكسرة للروائي حليم يوسف

ريبر هبون

تعاد رسم الخرائط في المنطقة، وحينها لابد من أن تتغير التركيبة الديمغرافية، وتصبح الحياة مضطربة، والمجتمع محتم عليه أن يجابه وينظم نفسه احتراساً من أمواج التغيير الديمغرافي ووجود عداء إقليمي بائن لشعب كُردستان يفرض عليه التوحد، لكن ليس بوجود زعامات روحية تضع برامجها الإيديولوجية الحزبية على حساب الأمن الكوردستاني الاستراتيجي، إلا أن المعركة ضد التنظيم المتطرف، رجحت خيار المواجهة الميدانية بدلاً من الإنشغال بترتيب البيت الداخلي، حيث يصور حليم يوسف التناقضات والحيرة المتشعبة في صفوف الناس، إزاء توغل الجماعات الجهادية المندفعة داخل المدينة، والتي راحت تسن سيوفها لقطع الرؤوس دون رحمة، في كل زاوية وشارع وحي وقرية، راحت تدمر كل ما تصادفه، وفي تلك الظروف يقوم الناس بمختلف شرائحهم وأعمارهم بتجنيد أنفسهم لأجل مجابهة هذه الحرب الشرسة، حيث استعد الآلاف لمواجهة هذه الهجمة الغادرة، والبعض التزم بالتشبث بتراب الأرض على أن يخرج منها، حمل السلاح والانضمام للقوات بات واجباً مقدساً، والتمسك بغريزة البقاء والملكية تحتم على الناس أن تتشارك في معركة الدفاع، ففي هذه الحالة لا شيء يلوح في الأفق سوى ما يتعلق بصون الحياة وضمان البقاء والملكية، يلتقي الطرفان ليحملان في داخلهما أيديولوجية، أحدها توسعية تاريخية ترى في الدين وإعادة إحياءه سياسياً واجباً حتمياً يستدعي تدمير كل مخالف لها، والأخرى تحارب لأجل الأرض والوجودية المهددة تاريخياً بالانقراض والاندثار، ويتعلق ذلك بوجود الكورد كمكون قديم في الشرق الأوسط، فإحياء العسكرة الإسلامية يعني بروزاً للإسلام الجهادي كونه وسيلة أفضل لخلط الأوراق والتحكم بالموارد المائية والنفطية، فالعثمانية الأردوغانية تم تثبيتها بعد أن برز تنظيم الدولة الإسلامية وتوسع وانتشر بسرعة وكذلك أصبحت المعارضة السورية طعماً سهلاً للأسلمة الأردوغانية المفروضة عليها إلى جانب استفادة إيران منها ودعمها لشيطنة المكون السني واستهدافه طائفياً وبصورة مباشرة من خلال داعش الذي لم يستهدف الشيعة أو عناصر النظام السوري وإنما استهدف العرب السنة وحدهم، وكذلك تم توجيهه بدهاء نحو المناطق الكوردية في كل من جنوب كوردستان العراق ، وغربي كوردستان سوريا، وكذلك استهداف الكورد الإيزيديين في شنكال، وهكذا ظهر داعش كعامل أساسي لرسم معالم جديدة للشرق الأوسط الجديد، بصعود كوردستاني غير مسبوق كرادع أساسي وحليق قوي للتحالف الدولي في عملياته ضد داعش، بعد معركة تحرير كوباني على وجه التحديد، لهذا سلط الكاتب حليم يوسف النظر على البسالة الجماهيرية ، عمد إلى تصوير البطولات الفردية باعتبارها المعادل الأساسي للتفوق الروحي لشعب غربي كوردستان.

ترسم هذه الخرائط بالدماء دون أن يكون في حساب اللاعبين الكبار خراب المدن وخسارة الشريحة الشابة، فيكون إنهاء حرب داعش مقابل 11 ألف شهيد ، ويكون ثمن عفرين مقابل الغوطة، ويكون سري كانيه وكري سبي مقابل إدلب، وهكذا تقسم مناطق النفوذ ويكون على اللاعبين الصغار تنفيذ السيناريو دون نقاش، وتلعب الدول الكبيرة لعبتها بواسطة القوى المحلية لتخوض حروباً بالوكالة، عرضها الحصول على المكاسب والامتيازات في دولة مصطنعة كسوريا التي باتت ميداناً راهناً لتصفية الحسابات، ذلك التنافس الدولي لا يتم إلا في دول منهكة مفتتة، وهذا المد التركي الإيراني ، يكشف عن تنافس متصاعد فيما بينهما، توجهها إليه كل من روسيا وأمريكا، وهكذا تغدو هذه الحروب رائجة في سوريا ، العراق ، اليمن، ليبيا، والصومال، ولبنان، ويتم تقاسم النفوذ وعبرها تنمو ظاهرة النزوح والهرب من الجحيم الدائر، فالأزمات السلطوية باتت جلية، والانهيار الاقتصادي يطل كشبح مخيف بات النتيجة المعلنة والتي تعد وسيلة استكمال تنفيذ المآرب الدولية الذي هو نهاية المطاف بعد تفتيت المجتمع وإحداث الشروخ العميقة فبعد نموذج الدولة المخابراتية، حدث التفتيت والانهيار وإذكاء الفوضى لضمان الهيمنة والقدرة الدائمة على التحكم، ويكون على المجتمع المسحوق فيما إن أراد البقاء أن يقف بمواجهة الفساد والاستبداد المافيوي الذي ستمارسه السلطات الوليدة عن تفسخ الدولة وانهيارها غير المعلن، نجد القرابين البشرية تتوالى والنزوح يستمر، والعجز الاقصتادي يطل كشبح مخيف، ويصبح اللهث خلف الصراع شيئاً ليس بالإمكان إيقافه، فالدول الاقتصادية لا يمكنها إخماد جشعها ورغبتها في توسيع نفوذها، لهذا فالذي يشعل النار لن يكون بمقدوره إطفاءها في أي وقت يريد، لهذا أصبح لزاماً على الدول الراعية للفوضى والأزمات في أن تمضي في طريقها ولعب أدوراها دون تراجع، وهكذا يتشظى دور الأدب ليكون حليفاً للإنسان ووجدانه خارج شراسة هذا الصراع ومرتبطاً برغبة الإنسان في الحياة المثلى المتحققة في الإرتباط بالجمال والفن والقيم الأخلاقية إذ بدونها تصبح الحياة عبثية ضارية تصارع لأجل لا شيء وإنما لتنشر الخراب والويلات دون حل يلوح في الأفق، فتغدو الحروب المتلخصة بقصة البقاء على الأرض مسرحاً للأدب ليوثق أخبار وحقب الأمم في النهوض والصراع لأجل بقاءها متسلحة بإيمانها بأصالتها وثقافتها وقدرتها على الاستيطان في مواقعها، هذا ما يدفعها للذود عن نفسها ودفع فواتير الحرب ، ووعي الكوردستاني بقضيته أصبح أمتن من أي وقت مضى ، ولا تنهض الأمم مالم تتجاوز تلك التحديات المفروضة على وجودها، ولكي تبقى ويكتب لها الانبعاث فإنه ينبغي لها أن تستشرس في الدفاع عن مقدساتها وتحتل الجانب الأبلغ في رحلة الصراع نحو الأفضل عسكرياً وفكرياً وقومياً.

فعالية ثقافية في مدينة فوبرتال بألمانيا- مسرحية “أكبر محطة قطارات في العالم”، قراءات أدبية ومعزوفات موسيقية

15.05.2018 – Schauspielhaus – Wuppertal

رواية “الوحش الذي في داخلي” لـ حليم يوسف.. أصنامٌ تغتصب السوريين – ضاهر عيطة

26.03.2021 – موقع تلفزيون سوريا

يفكك الكاتب السوري الكردي “حليم يوسف” صور الحياة السورية الاعتيادية، ليصل إلى ما هو خفي منها، وهو وإن كان يؤسس للمتخيل، ولجعله موضوعاً لروايته “الوحش الذي في داخلي” إنما يوظفه، كمعادل موضوعي للواقع السوري، الذي حكم لعقود من قبل آل الأسد، أو”عائلة الوحش” جاعلًا من تمثال حافظ الأسد، تيمة أساسية في روايته، لا بوصفه مجرد كتلة حجرية، إنما كائن ينتمي إلى فصيلة الوحوش، وقد حل بغتة على حياة السوريين، ليغتصب المكان، ويخنق حركة الزمان، وتتسللت سموم أنفاسه إلى أرواحهم، فيتحول من يقطن في هذا الفضاء السوري، نسخة عن هذا الكائن الحيواني، وتماثيله تتناسخ عنها آلاف التماثيل، لتجثم على الصدور، كلعنة، فمعظم المهن والفنون، باتت تقتصر على صناعة ونحت التماثيل، ولأجلها تستهلك الأعمار، كحال النحات الأرمني “آرام” الذي ينحت تلك التماثيل في العلن، ويمارس البكاء في الخفاء، حتى صار للتماثيل قدرة التحكم في حياة الناس.

“سالار” بطل الرواية، يخرج من رحم أمه عند قاعدة التمثال، ورغم أن المخاض كاد يميت الأم “سوسن” وقد استعصى على الداية التعامل معه، فتنصح”الحاج محمود” بنقل زوجته إلى المشفى فورًا، وتحت جنح الظلام، بواسطة عربة يجرها حصان “سوسن” لا تكف عن صراخاتها المرعبة طوال الطريق، حتى تمنى “الحاج محمود” لو أن أصوات أذان الفجر المنبعث من المسجد لا تنقطع، عساها تطغى على صراخ زوجته، غير أن صوت أذان الفجر توقف، وصراخ الأم استمر يشق عنان الصمت، ولكن ما إن تصل بهم العربة عند قاعدة تمثال الرئيس، تحدث المعجزة، ويخرج الجنين “سالار” فجأة من رحم أمه، وهو في طبيعة تكوينه الجسدي أقرب ما يكون إلى حيوان، إذ سرعان ما نبت له ريش وأجنحة، وراح يطير بعيدًا، ليسبق الأم والأب إلى البيت، ونظرات التمثال تبتسم للأم الغارقة بدمها وهي عند قاعدته.

هو حلم كابوسي، راود الأم”سوسن” حين ولدت طفلها “سالار” وكلما مرت قرب التمثال و”سالار” برفقتها، تتذكر ذلك الكابوس، والطفل يصر على الوقوف أمامه، طارحًا جملة من الأسئلة المحرمة على والدته: “لماذا يبقى التمثال رافعًا يديه طوال الوقت؟ ألا يتعب؟ ألا يتبول مثل الناس جميعًا؟ ألا يآكل؟ ألا يموت..؟”.

والأم تتحسس اقتراب اللعنة التي ستحل عليهم جراء تلك الأسئلة القاتلة، وعن هذا التمثال، تتناسخ عنه عدة سلالات من الوحوش، ليتم ترويضها، فتتحول بدورها إلى وحوش مشابهة، حتى أن الطفل “سالار” لا ينجو من التحول، الذي بدأت ملامحه تتبلور، منذ اليوم الأول لدخوله المدرسة، حيث تستأصل منه عفوية الطفولة من قبل مدير المدرسة، حين دخل عليهم الصف، مباغتًا الأستاذ “آلان” الذي كان يعطي درسًا في اللغة العربية، ويقرأ سورة يوسف، بصوت رقيق عذب، وهو لا يكف عن البكاء، مما دفع “سارلا” للبكاء بدوره، رغم عدم فهمه لمضمون الآية، لكن مع دخول مدير المدرسة، وحديثه عن المظاهرة المليونية التي ستقيمها الجماهير لأجل تخليد حياة القائد، تعم أجواء الصف حالة الرعب والقهر، والطفلة “مريم” ماعادت تستمتع بشد ضفائرها من قبل الأصدقاء، وفي اليوم الثاني، في خضم المظاهرات يحاول “سالار” أن يخرج عن قطيع المتظاهرين، وينفرد للعب في زاوية وسط هتاف الجماهير بحياة الأب القائد، لكن سرعان ما يتلقى عقوبة عن لهوه هذا، فيداهم عناصر الأمن منزله، ويعتقلونه مع والده، لكونه لم يحسن تربيته، وإن كانوا قد أفرجوا عنهما بعد فترة قصيرة، فإن مصير الأستاذ “آلان” يكون أشد رعبًا وهولًا، والتهمة “عدم تربية طلابه على حب القائد” مما يكلفه سنين طويلة من عمره يقضيها في المعتقل، وابنته “مريم” صديقة “سالار” في الصف، تعيش في يتم وحزن، وحين بلغت عمر الصبا، و”سالار” واقعًا في هواها، لم يستطع الأخير أن يلتقي بها في أي مكان على أرض هذه البلاد، إلا في أرجاء المقبرة، على أجساد الموتى، وهناك راحت تنشأ قصة حب كتب لها أن تموت وهي لم تكد تولد بعد، حين يعتقل “سلار” العائد قريبًا من بيروت، بعد أن أكمل تعليمه في اللغة الفرنسية.

فقط لمجرد الشك في احتمال أن يكون هو صاحب الكتاب الذي يحمل عنوان “الأب والابن” ليقضي بدوره سنوات شبابه في المعتقل، وحين يخرج منه، ويعود إلى البيت، يباغت بموت أمه، وقد صار والده عجوزًا، ووحيدًا، وحتى وإن كان أستاذه “آلان” قد خرج من السجن، فيخرج منه وقد استحال إلى هيكل عظمي، غير أن الصدمة الكبرى بالنسبة إلى “سالار” غياب “مريم” عن البيت، وزواجها.

على هذا النحو تنتهي مصائر الناس، وقصص الحب، والأحلام في بلد تحكمه التماثيل الحجرية، كحال النحات “آرام” الذي استهلك عمره في نحت التماثيل، وما من خيار أمامه، طالما أن عناصر الأمن، يواظبون على التردد إلى مرسمه، وحال صاحب المكتبة لا يختلف، فالمكتبة التي كانت المكان الأعز لدى “سالار” تغدو فضاء يعج بعناصر الأمن، ونتيجة للقهر والرعب، يغدو صاحب المكتبة عنصر أمن، ويأخذ على عاتقه التحقيق مع “سالار” عما إن كان هو مؤلف كتاب “الأب والابن” ومن الطريف والعبثي، أن ثمة تقارير في الأفرع الأمنية عن مشتبه بهم، من أمثال المفكر الفرنسي “جان بول سارتر”، والرسالم الهولندي “رامبرانت” وغيرهم، وتصدر بطاقات بحث عنهم في الحواري والأزقة السورية.

وكان من الطبيعي في مثل هذه الأجواء الموبؤة بالوشيات والرعب والخوف، إنتاج كائنات متوحشة، حتى إذا ما آن الأوان، سارعت إلى نهش لحم بعضها، ليكتشف “سالار” أنه تحول بدوره إلى وحش، وقد نبتت لديه ذيول، كما حال الآخرين الذين يحيطون به.

ضمن هذه الأجواء الغرائبية، صاغ حليم موسى روايته، كمقاربة فنية لواقع الحياة السورية، ليدخلنا في دهاليز ومتاهات، مدللًا من خلالها على مكامن العطب في الحياة السورية، ليكنس العماء الذي استحكم بالإنسان الكردي والأرمني وغيرهما من المكونات السورية، ممن ولد وترعرع في دولة البعث، مفككًا أسرار ما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن.

فحين يتم الإفراج عن “سالار” يكون قد تحول إلى وحش، في لحظة كانت فيها سلطة الأجهزة الأمنية، أحوج ما تكون لأمثاله من الوحوش، لغزو الشوارع والمدن، لاسيما وأن ضيق السجون بالمتظاهرين، لم يعد يستوعب أعداد الوحوش فيها، مع من يتم الزج بهم حديثًا لتكتمل عمليه وحشنتهم في المعتقلات، وهي وإن كانت مجرد استعارات، وترميزات، إلا أنها صورت بدقة متناهية حقيقة ما جرى في سورية، الدولة المتوحشة، وكلما ظهرت أداة تحول دون توحش الكائن الإنساني فيها، كالكتب واللعب والحب والفن؛ يتم حرقها وخنقها.

حتى أن الأغاني والألحان الموسيقية التي كان يواظب عليها “خليلو” الأعمى، آتت الوحوش المتناسخة عن التمثال الحجري لتستأصلها من حياته، وكان لـ”خليلو” الأعمى، صديق “سالار”، الأثر الأكبر في مقاومة هذه الوحشية، عبر معزوفاته الموسيقية وأغانيه العذبة، إلى حد بدا فيه “خليلو”، وكأنه حارس على ما تبقى من الجمال في الحياة، غير أن تلك الحياة وأناسها، بدوا وكأنهم محكومين بلعنة الطاعون، وما من خلاص منها، طالما وأن التماثيل الحجرية جاثمة على صدورهم، وكأن نبوءة الأم “سوسن” كانت تحاكي نبوءة العراف “ترسياس” في مسرحية “أوديب ملكًا” حول مصير ابنها “سالار” الذي يمضي باحثًا عن مصدر هذا الطاعون، ما أوصله في نهاية المطاف إلى الاغتراب عن نفسه، تواقًا للعود إلى رحم الأم، أو الموت، كما هام “أوديب” في عماء عتمته، حين أدرك سبب الطاعون، واستمرت ماكينة الخياطة، بصوتها الذي يطحن عمر والدة “مريم” تعكس أثرًا كبيرًا في خلق الإيقاع الموجع الذي طغى على أجواء رواية حليم يوسف.